人皇伏羲是当代计算机始祖

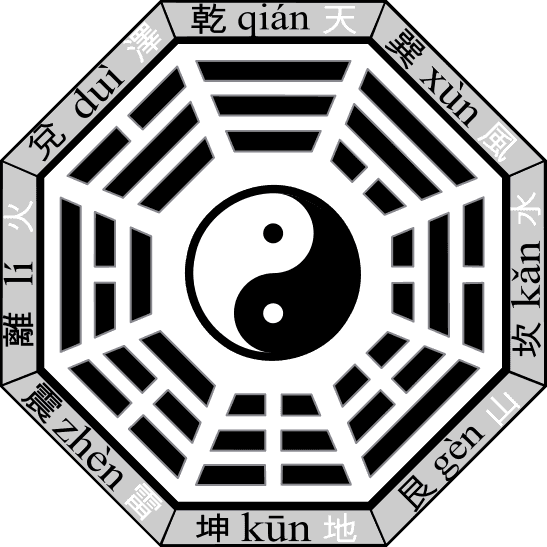

伏羲发明八卦

“八卦”是中国古圣先贤——人皇伏羲的发明,这个事件不仅见于《周易·系辞上传》,而且记录于《淮南子·精神训》、《史记·五帝本纪》等若干史书。

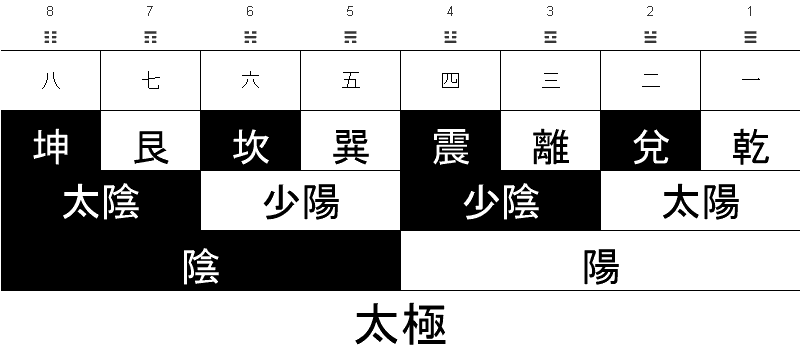

八卦由三个横线组成,每条线称为“爻”,为阴爻(“- -”,断线)或阳爻(“—”,实线)。

又据史书记载,周文王姬昌,在他被殷纣囚禁在羑里喝茶的时候,闲着无事,将八卦推演为六十四卦。

莱布尼兹的兴奋

十七世纪,德国哲学家、数学家威廉·莱布尼兹,有一次偶然和一位中国通,耶稣传教士熊三拨(Joachim Bouvet)交流。熊向莱布尼兹展示了易经中的卦序图,引起了后者极大的研究兴趣。

1716年,莱布尼兹在其信件《论中国人的自然神学》中激动的讲,“六十四卦代表了一个二进制算法……数千年后,我重新发现了这个问题”。

莱布尼兹认为,二进制的两个元素“阴”和“阳”的对立统一,和宗教哲学中的“存在”与“虚无”,包括他自己的二元性哲学思想不谋而合。

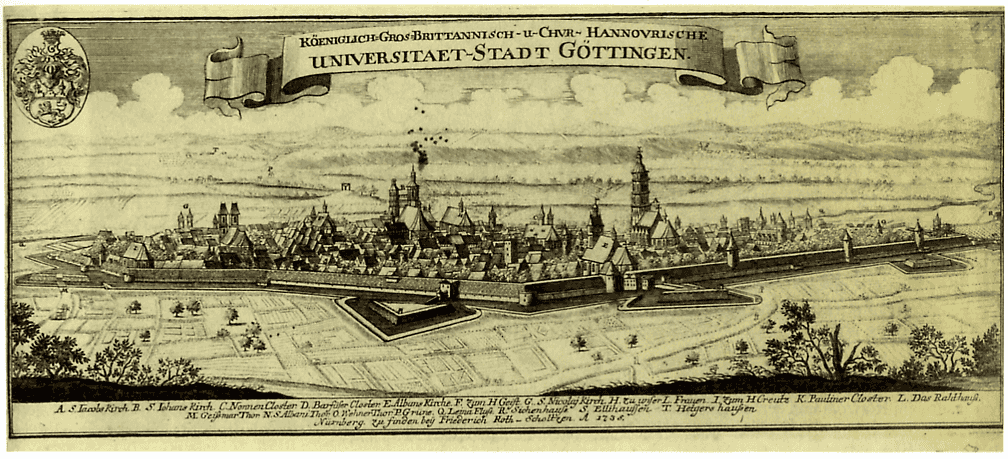

莱布尼兹不仅仅以发明微积分和导数表示法而出名,他在晚年,曾长期和汉诺威公国的君主关系紧密,负责撰写科学政策建议。

汉诺威君主出资创立了哥廷根大学。

哥廷根大学出过多位宗师级别的学者,是为“哥廷根学派”。

其中有数学之王高斯,还有数学公理化的代表人物大卫·希尔伯特。

现代计算机架构之祖

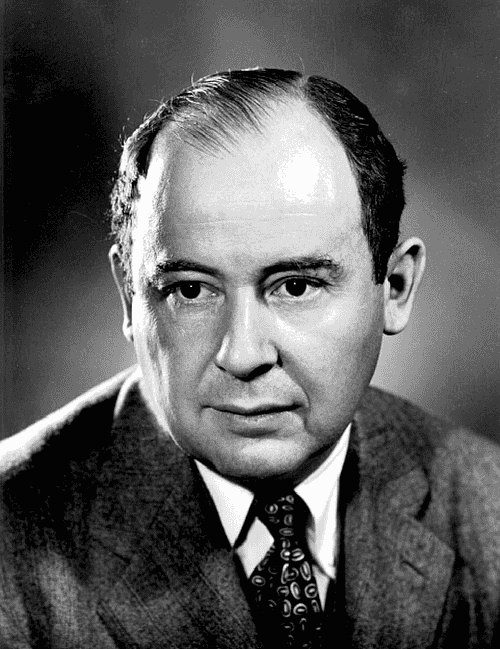

而希尔伯特是匈牙利数学家冯诺依曼的学术导师。

冯诺依曼是犹太人,因为纳粹迫害,移民美国。

二战期间,德国和盟军打仗。为了对付德国的飞机和导弹,美国军方让大学的科学家研究弹道计算,用于拦截。

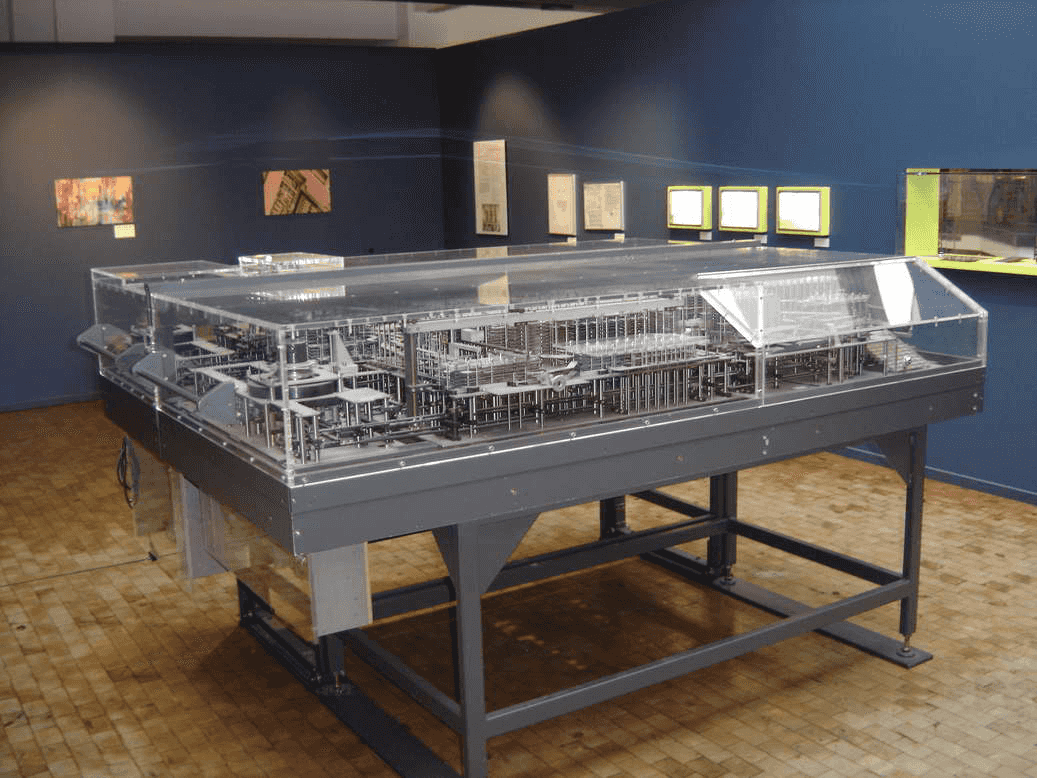

德国那边,已经有了柏林工业大学康拉德·楚泽先行半步,他开发了第一台纸带穿孔驱动的计算机 Z1。大洋彼岸,冯诺依曼带领的科研团队与之竞争。

二进制(八卦)之于计算机

数字的处理效率是计算机的基础。

古代西方长时间采用罗马数字计数,罗马数字在处理数值比较大的乘法运算时,步骤繁琐。后来,13世纪,意大利数学家斐波那契首先开始使用阿拉伯数字。阿拉伯数字,其实是古代印度人的发明,0到9的周而复始体现了印度教和佛教中“周而复始”的轮回思想。

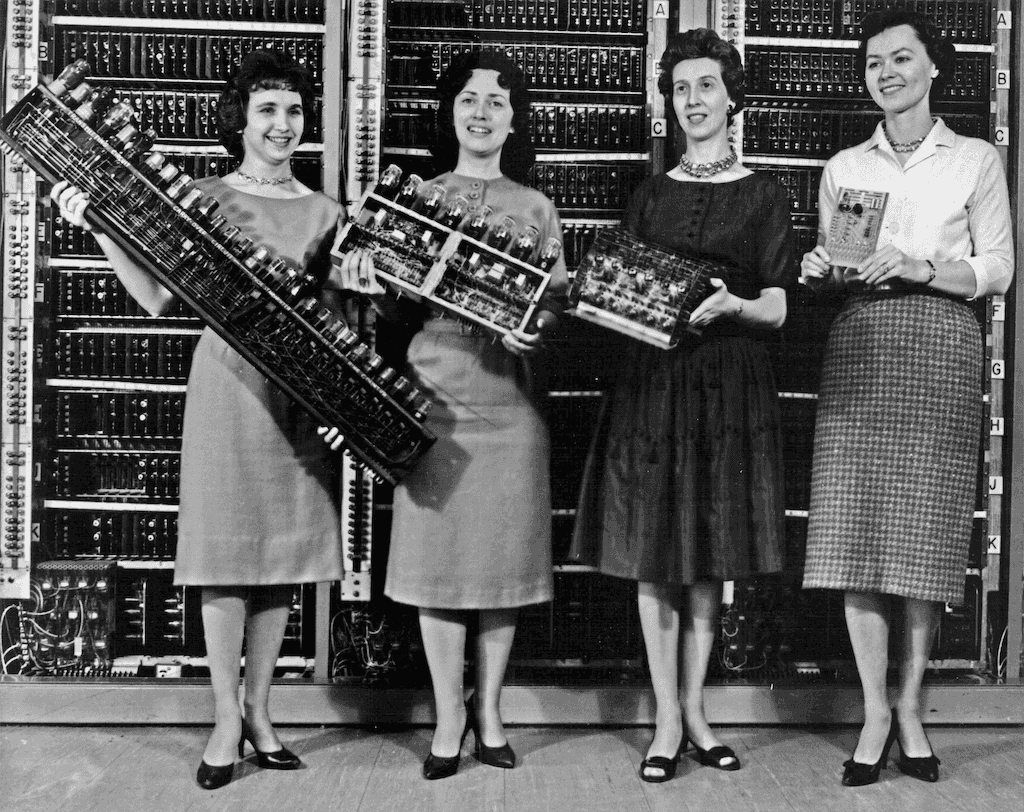

早一点的计算机,如 ENIAC,采用十进制进行计算,性能与 Z1 难分伯仲。冯诺依曼在继续设计新一代电子管计算机 EDVAC 时,认为根源在于十进制效率低下。

他想起“师祖”莱布尼兹倡导的二进制,于是把它和布尔代数结合在一起,用电路的“断”和“开”匹配“0”和“1”,执行效率得以极大提高。

于是,今天主流计算机的技术路线得以确立。包括所有个人电脑和智能手机,虽然没有再使用电子管,而是使用高精度的硅物质与非门实现逻辑电路,但是仍然没有脱离“冯诺依曼架构”。

人工智能训练和推理所依赖的 GPU 平台,本质上还是“冯诺依曼架构”。

所以,一言以蔽之,当代计算机,以及 AI,本质上是人皇伏羲的历史传承。

参考资料

伏羲八卦次序图。Sarang - Own xls drawing by uploader,公有领域,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=6245330

莱布尼兹画像。Christoph Bernhard Francke - Herzog Anton Ulrich-Museum Braunschweig,公有领域,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=57268659

哥廷根大学图片。公有领域,https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=620607

楚泽计算机 Z1。ComputerGeek - de.wikipedia.org: 22:33, 27. Dez 2005 . . ComputerGeek (Diskussion) . . 1037 x 778 (91664 Byte), CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=735841