为了流量,他们选择真实和特立独行

流量不是原因,是结果

为了流量,做什么都可以。

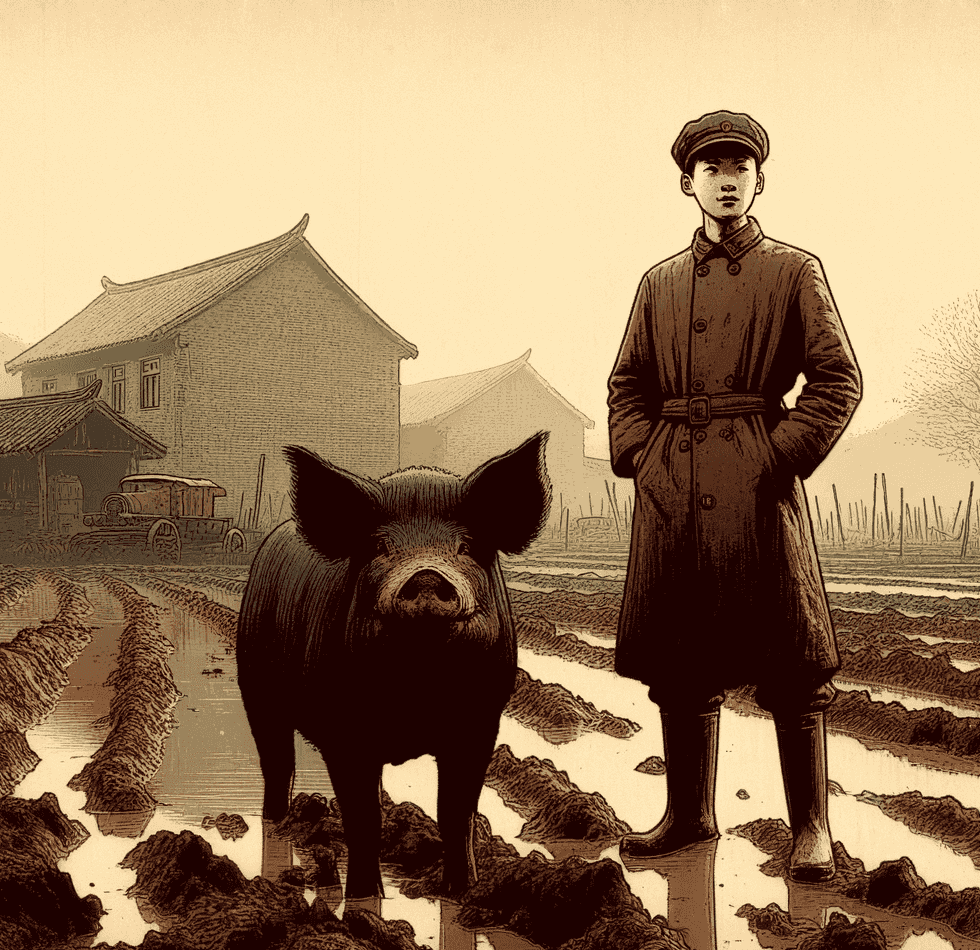

今天出去觅食,不幸旁边是预制菜泛滥的商场。本想草草了事,突然发现一层底商的时尚酒吧,白天错峰经营重庆小面。

我不禁为老板“分时复

用”的智慧所倾倒。

客观讲,这面的味道挺好,价格也不贵。但产出自这家店,就有点违和。一顿足以饱腹的消费,一定不及夜场客单价的零头。

老板是为了虐员工,不让人闲着吗?从他们直面 20 元消费者,笑容可掬的态度看,又不像。

我事后明白,除个人情怀因素外,店主人此举最大的意图,很可能是要流量。

一个卖小面的酒吧,就像一位妇产科医师出身的作家,或是造手机创业失败的主播,容易让人记住。至于面赚钱与否,并不重要。

重要的是围观者能记住他的特立独行。

如果我碰巧爱上了这碗面,或是认可其员工的待人接物,留下了一丁点好印象,下次我就可能在太阳下山后在这里付出100倍的消费。

为了流量想尽办法,太卷了。

我想到了那些推销低折扣团购的餐厅。虽不属米其林、黑珍珠,但列表价却虚高,而后搞5折代金券,3折套餐。无非就是想让顾客体会到一点占便宜的快感。

其实团购交易形成,平台盘剥过半,店家也不一定赚到钱。还要付出成本,送可乐、甜品、小礼品,换取食客“五星好评”。

如此操作,不外乎也是为了两个字,流量。

利润反而在其次,重要的是要有人气,这是铭刻于商家的“互联网思维”。有了流量,可以在明面上“血亏”,而在消费者不经意之处,将钱赚回。

但薅羊毛终会付出代价,人只能被骗一次。

没有质优价廉的菜品支撑,这样的流量有用么?

也许放券撒币的商户少时,食客还觉得稀奇。而今大家都这样干,引流的意义就小很多。

当收藏打卡刷五星变成套路。好评变成服务员 KPI,恨不得夺过顾客手机,自己码字。这样的点评还有参考意义?

我发现一个规律,如果路过一家店,里面热闹,打开APP,又发现它没有套餐和打折券,那这家店的菜品一定有过人之处。

这样的餐馆,我反而愿意多次去。

对于食客来讲,“好吃”才是产生真实、持续流量的根本原因,而流量终究只是一个结果。

为了流量,要避开 AI

如果打开一个餐馆点评,你发现“五星好评”下,满满的评论语,格式规整,空话连篇,一眼为“AI 生成”,你会认为它有参考价值吗?

不会。

如果打开一个电商 APP,某商品好评度 98%,齐刷刷的 200 字,格式规整,政治正确,无错别字语病,但空话连篇。满当当的 6 幅图,有分镜头,还有俊男美女露脸。同样,你会因此产生购买的欲望吗?

不会。

所以,这些 AI 的作品,变成了互联网草台班子劣质营销的一部分。不是在美化商品,实际上是在黑化产品。

让明眼人远离。

中秋节将至,有家长要在群里对老师表示感谢。于是让豆包、DeepSeek生成一段感恩祝福话语。

写的是字正腔圆,有开头,有总结,还分第一第二第三点。问题是把老师的事迹夸大其词、张冠李戴,也未加修改。

一时间,高度相似的长文本在群里刷屏。

老师们心若明镜,只看到两个大字,“敷衍”。

《哈佛商业评论》近期做了调研,如果有程序员被发现写代码求助 AI,会被主管看不起。

AI 好评、AI 感谢语同样,都是人类认知活动的不当卸载,既不能表现感受,又不能传递真情,显得很廉价。

《华尔街日报》说,现在给产品起名字要避开 AI,消费者已经把带有 AI 字眼的东西视为某种虚假。

AI 的产物渐变成流量毒药、社交毒药。

有没有“人味儿”,或成为开启真实流量的密码。

参考资料

Captain, Sean. 2025. “Here’s a Tip to Companies: Beware of Promoting AI in Products.” WSJ. June 29, 2025. https://www.wsj.com/tech/ai/ai-advertising-consumer-trust-dc1a1425.

HBR. 2025. “研究:工作中使用 AI 的隐性代价 — Research: The Hidden Penalty of Using AI at Work.” Harvard Business Review, August 2025. https://hbr.org/2025/08/research-the-hidden-penalty-of-using-ai-at-work.