新的工作机会在哪里?谷歌、微软、OpenAI 的 1396 个生成式 AI 案例告诉我们什么

引言

2023年初,我第一次为 ChatGPT 充值。此后心中一直有疑问:生成式 AI 到底如何改变职业和工作?自己的下一站是否和 AI 有关?

为何有此问?我曾经给自己的教条,5年主动换一次工作。职场虽不能三心二意,但稳定下来,有所收获之后,应主动走出舒适区,换一个角色给自己挑战。

父亲告诉过我:“树挪死,人挪活”。

在最近的一次职业生涯中,尽管不是什么舒适区,我在其中也苟了太久。

AI 是红海之舟,这两年的职场和投资圈,无人不谈 AI。我长期关注生成式 AI 在行业中的案例,看看它有何场景创新,有没有为中年人开辟新航路。

传统的水平业务,就像老旧的机械,齿轮咬着齿轮,严丝合缝而水泼不进。它们的运作方式长期固化,其历史比计算机还有悠久。

信息化对于这些业务交互,只是加速者,而非改变者。而今 AI 的各种能力,匹配起来更是牵强。要硬往里挤,是热脸对着冷屁股。

以企业离不开的“供应链”为例,我曾粗浅地探究过这个行当。AI 之于供应链有何功用?

爬取了近三年来的研究论文、学术期刊、专题著作,结果令人沮丧。

网络上讲“生成式 AI 赋能供应链”,文本措辞让人迷惑。我看不出把 AI 放在“供应链”事务里,或放在“客户关系管理”里,到底有何区别。

仅仅是把“人工智能”这一热词,简单地贴在行业之上,行业就变得所谓“智能”。不用怀疑,空洞无物的话术是为 SEO 之用,大多数为 AI 生成。

“供应链”中,AI 有启发意义的用法,不外乎有二:第一,研究人员在仓库中训练了视觉模型,能让机器人更快找到货品。第二,供应链机器人能爬取分析文本舆情,更快地调动或响应供货商。

或许我手搓的研究不够深入,但如果使用 OpenAI 的 Deep Research,结论似乎也相同。

一个人的经历和眼界终究有限,若借鉴源于全球 AI 顶级服务商的权威信息,并加以分析,才可能得到深刻与全面的洞见。

于是,我开始关注大厂公开的各种案例。大厂有广大的用户基数和巨大的营收背书,也希望形象诚信,案例绝非儿戏。案例真实性一般较高,这是因为它们希望客户成功得到复制。生成式 AI 在企业客户中的广泛应用,与大厂的市场动机与经济利益一致。

谷歌

谷歌是生成式 AI 的始作俑者之一。他们最早将有关案例汇编成文,公诸于众。谷歌云在2024年4月的Google Cloud Next 24大会上发布了 101 个生成式 AI 的应用案例,并在官方博客发布《来自世界领先组织的101个真实生成式AI用例》(“101 Real-World Gen AI Use Cases from the World’s Leading Organizations”)。到9月份,在同一页面,案例列表扩展到185个。

2025年4月,在Google Cloud Next 25,谷歌的生成式 AI 案例数量扩充到601个。在博客中,谷歌的产品经理 Matt Renner 表示,“一年之差,天壤之别。我们的列表增长了 6 倍。然而,这仅仅是企业中 AI 所能实现的可能性冰山一角。”

谷歌的案例列表按 11 个主要行业分组,并在这些分组内进一步细分为六种代理类型:客户、员工、创意、代码、数据和安全。

微软

微软和谷歌之间总是存在着某种微妙的竞争关系。在2024年底谷歌更新案例列表之后不久的11月,微软在官方网站发布了名为《AI如何转换真实世界的业务》(“How Real-World Businesses Are Transforming with AI”)的博文。

在文中,微软汇集了来自其客户的200个案例,并宣布它与 IDC 合作开展了一项名为《人工智能的商业机会》的研究。

微软声称,经研究发现,组织每投资 1 美元于生成式人工智能,平均可以获得 3.70 美元的回报。超过 85% 的“财富 500 强”企业,正在使用微软人工智能解决方案来塑造他们的未来。

“碰巧”的是,当4月谷歌更新了他们的案例集之后,同月,微软在博客中也进行了更新。在最新的页面中,微软包含了大概 700 个故事,以约 100 个的优势“领先”谷歌。微软甚至叙述了一些来自中国企业的案例。

微软对案例的分类有其独特视角,产品经理将案例分为:

- 丰富员工体验:利用 AI 简化或自动化重复、枯燥的任务,可以让员工投入更复杂、更具创造性和最终更有价值的工作。

- 重塑客户互动:AI 可以创造更个性化、定制化的客户体验,在让目标受众欣喜的同时,减轻员工的工作负担。

- 重塑业务流程:几乎任何业务流程都可以通过 AI 重新构想,从市场营销到供应链运营再到财务,AI 甚至使组织能够超越流程优化,发现令人兴奋的新增长机会。

- 加速创新曲线:AI 通过加速创意流程和产品开发,缩短上市时间,使公司能够在通常拥挤的领域中脱颖而出,从而革新创新。

在微软的表述中,绝口不提 AI 对人力的替代,从而威胁在职员工的岗位或对新岗位的挤压。他们试图为 AI 塑造一个更为正面的形象。

OpenAI

作为全球生成式 AI 事实上的领导者,来自 OpenAI 的案例价值尤其重要。相比其竞争对手 Anthropic 专注于编码领域,OpenAI 的页面与 API 服务覆盖更多的应用场景。

但可惜的是,OpenAI 并未将案例汇总,其案例可在 https://openai.com/stories/ 页面中找到,且更新缓慢。截至2025年7月,公开的案例约 90 个,优点是每一个案例都有扎实的论述,以及客户证言。

如此,谷歌、微软,以及 OpenAI 给我们提供了 1400 多个生成式 AI 的真实应用案例,作为洞见的基础。(有些案例表述重复,整理后为1396个)

我想从这些案例中解读什么?

显而易见,这些案例无一例外讲述了“生成式 AI 是企业未来”这个道理,并且,“谷歌 | 微软 | OpenAI 是客户的最优选择”。这是书写案例的产品经理之职责所在,也是厂商市场部的价值所在。

此时的我,坦白讲,并非作为企业高管,需要代入企业的利益进行思考。我不需要在任何世界一流的 AI 服务商中进行“选型”。

物理学家海森堡讲过:“我们看到的并非自然本身,而是暴露在我们探索方法下的自然。”

我只是代表我自己,想对每一个案例提出如下问题:

- 案例描述的是传统企业,还是创业公司?如果是后者,可能使用 AI 创造新的业务,开辟新的赛道,从而直接产生就业机会。

- 如果描述的是传统企业,AI 是否为该客户创造了新的业务?如此也大致扩大求职选择范围。

- AI 是否为优化流程,提升客户体验?这些场景,可对企业影响视为正面,就业影响视为中性。

- AI 是否为人力方面的降本增效?该情景无疑对企业有利,但对求职者或现有员工影响为负面。一旦企业遭遇压力,AI 就会变成老板裁员的底气和信心。

面对 1396 个案例叙事,要做手工分析判断并不个轻松的体力活,也难免会出错。

于是,我求助于 AI。实操过程是用 Trae 编程助手生成了分析代码,调用 DeepSeek R1 0528模型进行分析。跟踪审查其 think 过程日志,抽查其逻辑合理性。最终结果写入 Excel 文件。

分析结果

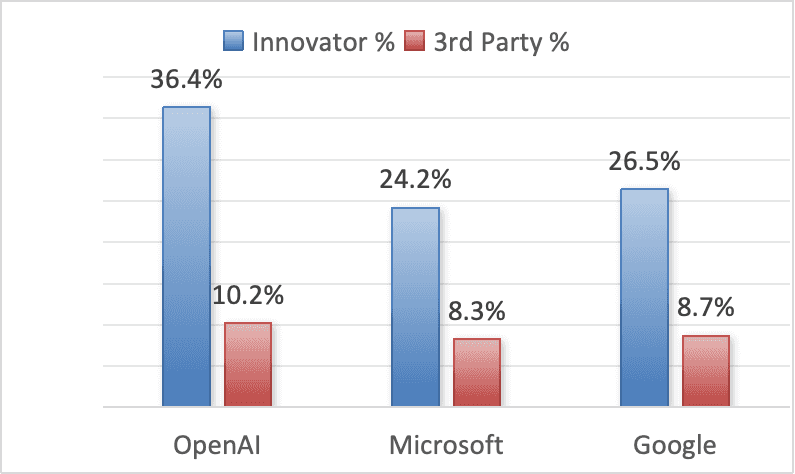

首先看看“新玩家”的比例。

OpenAI 的客户案例中,超过 1/3 为利用 AI 技术构造新业务的创业公司,微软和谷歌的创新企业案例占比约为 1/4。其中,创新企业利用服务商的 AI 基础设施,为其他大企业客户服务的故事,我将其标记为“三方合作”,约 10%。

AI 为客户带来何种收益?

产品经理写案例的套路,一般是:“客户背景” - “客户挑战” - “厂商方案” - “客户收益”。这是万变不离其宗的八股文。

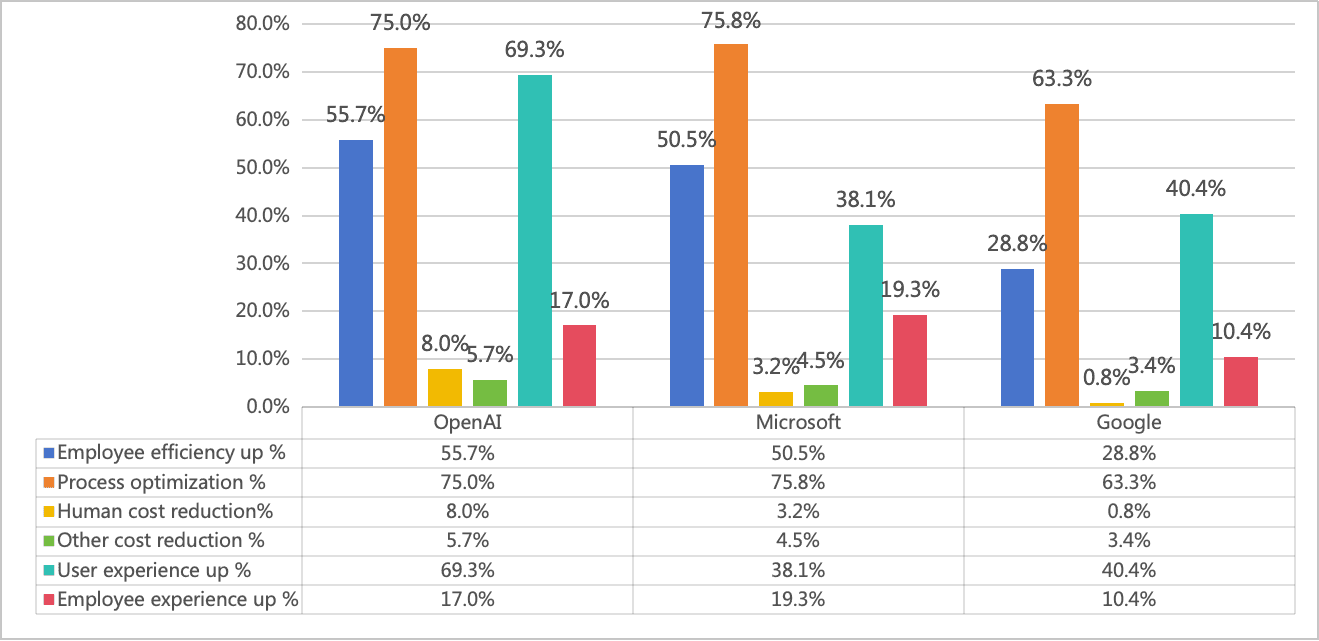

在所有的案例中,我们统计其收益类型。注意一个案例中,AI可能带来多种类型的收益。

措辞显示为“优化工作流程”的获益被提及最多,大致 60%~70%。而后是“用户体验提升”,在 38% 到 69% 之间。

第三大收益,看来是“雇员效率提升”。平均下来至少在 40%。让“员工体验提升”的案例在 10% 到 20% 之间,这个数据颇为符合我们的体感。

我们可以看到,案例中,很少涉及到“人力成本降低”的描述,甚至和其他的“成本降低”表述加起来,也难超过 10%。

个人认为,在“AI 替代人类”、“AI 导致”失业的新闻舆论轰炸下,“降低人力成本”在大厂的 PR 文案里面已经变成了一个需要刻意避免的词汇。

至于说其他 AI 会“降低成本”的表述,按照我的厂商经验,这也不是好的市场话语——如果客户抠抠搜搜,最终目标是省钱,他们如何情愿投入天价去购买厂商的 AI 产品呢?

在这里,不妨把“雇员效率提升”,看做“人力成本降低”的另一种表述,两者本为一体两面。

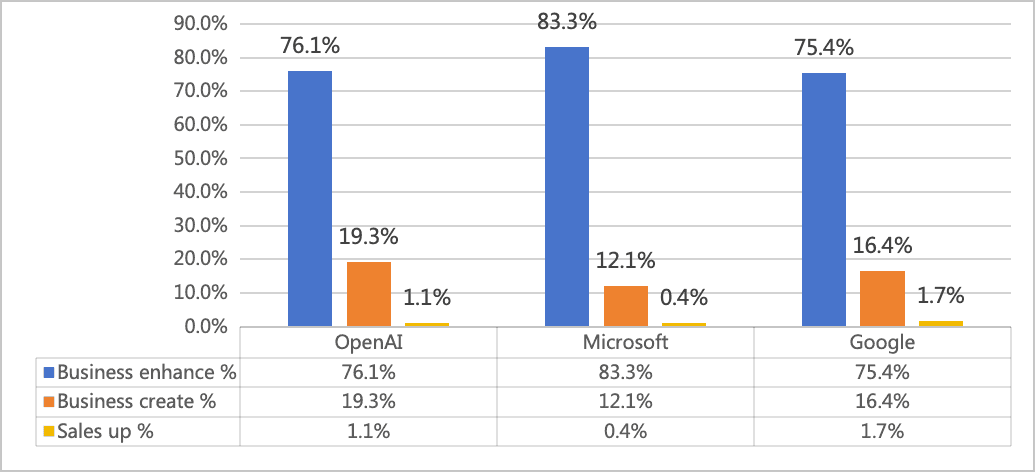

那么,AI 是否提升了客户的主线业务,提升营收,并带来了新的业务机会呢?

我欣喜地发现,经过对所有案例文本的推理,三大厂商“提升客户业务”表述的占比都超过了75%。

AI 是否创造了新业务?答案在 10% 到 20% 之间。这个数字似乎不温不火。

有趣的是,我也分析了“AI 是否带来销售业绩提升”的表述,这个百分比低的可怜。可能 AI 确实在提升客户业务,却不易量化。例如,电商的导购机器人让最终用户更为方便,至于说具体提高了多少销售额,没人知道。

我觉得,这个数字反映了一个普遍问题,企业因错失焦虑症投资 AI,却暂时没有从业务收益上直接看到好的投资回报率。

如果用 AI 只是为了提升体验,或者裁人、省钱,而不是提振主营收入,巨大的投资有何意义?

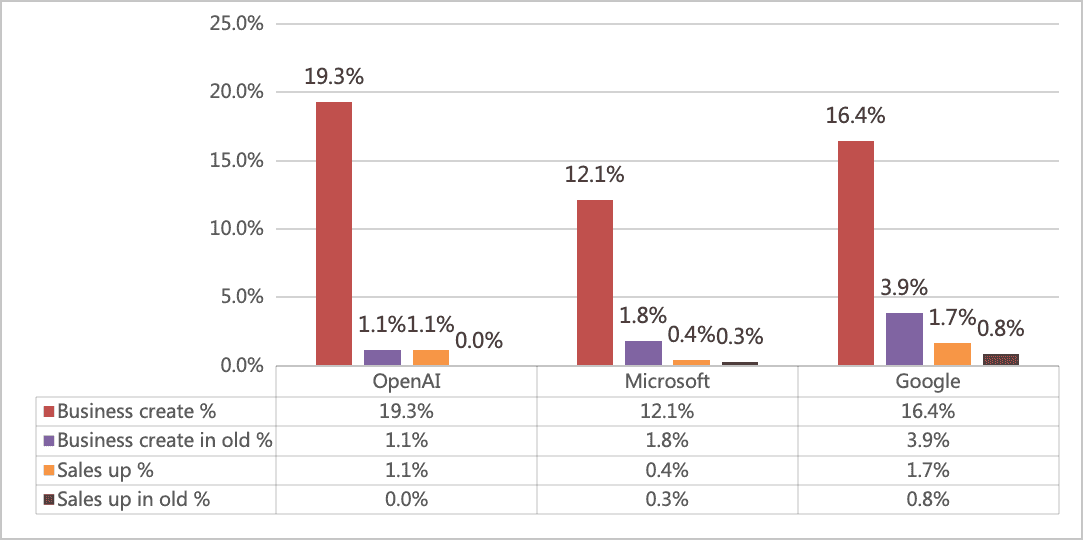

事实上,上图中“AI创造新业务”的统计,还不够精确。

因为,三大厂商的案例里,有大量的 AI 创业公司本身(参考第一幅统计图表的占比)。在查看了几个案例后,我发现,如果客户是创业公司,它开辟新赛道、带来新业务的机会很大。

那么,如果只考察传统企业,AI是否创造了新业务,是否提振销售?

以下是细化后的数据对比。

一个不太好的结果浮现,从比率上看,AI 为传统企业“开辟新业务”的情景,OpenAI 和微软都没有超过 2%,谷歌也不到 4%(上图的 Business create in old %)。

若考察为传统企业提振销售额的表述,则低得可怕,整体不超过 1%。

数据已足够明晰。在此,我引申出几个结论,这次没有让 DeepSeek 帮忙。

第一,从大厂案例看,生成式 AI 的主要功效在提升体验,优化流程。 直接促进营收的故事,还相对较少(个位数占比)。

第二,AI 是增效减员的利器,从案例的“言外之意”合理推断,至少占四成。

第三,AI 孵化了很多创业公司,他们一定带来就业机会。但 AI 没有规模化促进传统企业创造新业务 ,AI 创造的新工作不在传统企业这里。

这些结论,让我隐约看到旧世界的 AI 泡沫破灭。

也许妄作论断为时过早,但至少给灵活就业的中年人一些指引:

AI 创造的新职业机会不在传统企业!

补充说明

分析的局限在哪里?

首先,我做分析的依据是官方发布的文档,而非面对面调研。也就是说,这是基于文字措辞的字面分析。而且,分析的过程我用了 AI 做总结推理。字面的情况,和案例在真实世界中如何发生之间,难免有差距。但考虑到,不论 OpenAI,还是其他模型厂商,似乎都在暗示基于文字的 LLM 是走向可靠的人工智能的路径,我觉得这样的分析也能称之为公平合理。

其次,由于公开的案例没有任何包含具体的业务体量、收益数字信息,我只能做数量上的属性统计,而难于形成准确的体量判断。有可能, OpenAI 在单一传统企业的案例中就创造了体量巨大的新业务,经济学上相当于其他案例的总和,但由于客户商业秘密的原因并未披露细节……。有这种情形,亦未可知。

后续,我会将清洗后的数据素材贴在 github。

参考资料

Hall, Brian. 2024. “185 Real-World Gen AI Use Cases from the World’s Leading Organizations.” Vendor. Google. September 24, 2024. https://cloud.google.com/transform/101-real-world-generative-ai-use-cases-from-industry-leaders.

Matt Renner. 2025. “Real-World Gen AI Use Cases from the World’s Leading Organizations.” Google Cloud Blog (blog). April 2025. https://cloud.google.com/transform/101-real-world-generative-ai-use-cases-from-industry-leaders.

Taylor, Alysa. 2024. “How Real-World Businesses Are Transforming with AI.” Microsoft Blog. November 12, 2024. https://blogs.microsoft.com/blog/2024/11/12/how-real-world-businesses-are-transforming-with-ai/.

———. 2025. “How Real-World Businesses Are Transforming with AI — with 261 New Stories.” The Official Microsoft Blog (blog). April 22, 2025. https://blogs.microsoft.com/blog/2025/04/22/https-blogs-microsoft-com-blog-2024-11-12-how-real-world-businesses-are-transforming-with-ai/.